[ad_1]

Zuerst heißt es „tschack“. Dann heißt es „Boom“. Unvorsichtige können immer noch das „tschack“ des Zünders hören. Der „Boom“ nicht mehr. Dann explodierte die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Ein Horrorszenario, das der Geschäftsführer des Munitionsrückgewinnungsunternehmens EOD hier skizziert. Das allerschlimmste Szenario. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das passiert aber keineswegs ausgeschlossen.

Stefan Plainer und seine Männer verstehen ihr „Handwerk“, wie sie es nennen. In den vielen Jahren ihrer Tätigkeit ist es noch nie zu einem Unfall gekommen. Sie räumen Baustellen von nicht explodierten Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg, bevor Arbeiter getötet oder verletzt werden. Klassischer Arbeitnehmerschutz, erklärt Plainer. Große Bauunternehmen nehmen seine Dienste fast automatisch in Anspruch. Der EOD soll verhindern, dass Bohrarbeiter bei Tiefbauarbeiten auf Bomben stoßen. Sobald sie die Schutzhülle durchdringen und in den mit Sprengstoff gefüllten Innenraum vordringen, wird es gefährlich. Zuletzt wurde 2004 ein Baggerfahrer in Linz schwer verletzt, als unter seinem 40 Tonnen schweren Baufahrzeug ein Blindgänger explodierte.

Für die Kampfmittelbergung ist in Österreich keine besondere Ausbildung erforderlich. Es handelt sich um einen freien Handel, der mit einem trockenen Wortlaut gesetzlich geregelt ist: Wer Kriegsmaterial findet, muss es gemäß § 42 Abs. 4 Waffengesetz unverzüglich der Polizei oder einem Militärdienst melden. Die Behörden werden das Material dann beschlagnahmen. Das war es.

Gnadenlose Berechnung

Die EOD-Männer durchsuchen den Boden mit Sondierungsgeräten und Baggern. „Jedes Projektil, das größer als zwei Zentimeter ist, enthält Sprengstoff“, lautet Plainers Faustregel. Entscheidend ist der Zündmechanismus: Er ist oft nicht mehr vorhanden und die Rettung ist daher vorerst ungefährlich. Achtzig Jahre nach Kriegsende können Bomben, die so konstruiert sind, dass sie erst Stunden nach ihrem Abwurf explodieren, tödlich sein.

Das perfide Kalkül dieser Waffen: Nach dem Bombenangriff geben die Sirenen Entwarnung. Einsatzkräfte und Helfer strömen in Scharen aus, um Brände zu löschen und in den Trümmern nach Überlebenden zu suchen. Niemand ahnt, dass die Zeitbombe tickt. Die psychologische Wirkung ist schrecklich.

„Die Langzeitzünder sind immer hinten dran“

Schätzungsweise zehn Prozent dieser Bomben explodierten nie. Unzählige nicht explodierte Bomben liegen im österreichischen Boden. Wie viele genau – ob 10.000 oder 50.000 – ist umstritten. Wenn die Kampfmittelräumbeamten ein Projektil entdecken, wissen sie nicht, auf welchen Schussmechanismus sie stoßen werden. „Jede Bombe hat zwei Fassungen für einen Zünder: hinten und vorne. Die Langzeitzünder sind immer hinten“, sagt Plainer. „Langzeitbomben haben vorne immer eine Blindschraube, um das Loch abzudecken.“

Das sind die entscheidenden Informationen. Zuerst muss die Spitze der Bombe ausgegraben werden. „Wenn vorne eine Kappe ist, dann überlegen wir, was wir machen“, sagte Plainer der WZ. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um einen Zeitzünder handelt, der nur noch am sprichwörtlichen seidenen Faden hängt. Ein Damoklesschwert. „Dann wird es gefährlich, unsere Arbeit ist erledigt.“ In diesem Fall werden neben der Polizei auch Experten des österreichischen Bundesheeres hinzugezogen, um zu entscheiden, ob das Kriegsrelikt durch Sprengung entschärft werden kann oder nicht. Sollten sich in der Umgebung Häuser befinden, müssen diese evakuiert werden.

Enorme Druckwelle und scharfkantige Splitter

Ortswechsel. Plainer und seine Mitarbeiter stehen auf einem Feld in der Nähe des Flughafens Wien Schwechat. Ein großes Bauunternehmen kaufte das Gelände und begann mit den Arbeiten. Nach 1945 gab es hier ein russisches Bombentestgelände, sagt Plainer, und so sieht es hier auch aus. 20 Bomben wurden bereits gefunden, jetzt geht es wieder an die Arbeit. Die drei Männer von EOD haben keine Angst, „höchsten Respekt“, sagen sie.

Aber was würde passieren, wenn jetzt eine Bombe explodiert? Dann entsteht eine enorme Druckwelle, sagt Plainer. Eine Druckwelle, die je nach Untergrundtiefe der Bombe in einem Winkel von 45 Grad nach oben strömt und mit hoher Geschwindigkeit viel Erde, Steine und scharfkantige Bruchstücke freisetzt. Der Effekt ist völlig anders. Wenn Sie ganz in der Nähe sind, aber flach auf dem Boden und hinter einem kleinen Hang liegen, werden die Druckwelle und die Splitter über Sie hinwegziehen. „Es kann höchstens eine Schädigung des Trommelfells passieren.“ Wer in der Nähe der Detonation steht, hat keine Überlebenschance.

Panzerbrechende kleine Bombe

Während Plainer das EOD-Sondierungsgerät über die Furchen schwenkt, ist ein zunehmendes und abnehmendes Knarren zu hören. Es misst das Erdmagnetfeld. Befindet sich ein Metallgegenstand im Boden, stoppt das Gerät. EOD-Mitarbeiter Daniel ist mit dem großen GPS-Ortungsgerät unterwegs. Zeigt es Metall an, steckt Daniel an dieser Stelle eine rote Fahne in den Boden. Dann ist der Bagger da. Zahlreiche Bombenfragmente werden an die Oberfläche gebracht – „reiner Schrott“, sagt Plainer.

)

Dann stoßen wir wieder auf Metall und eine kleine Bombe erscheint, die die EOD-Leute ohne zu zögern aufheben. Es handelte sich um eine Kugel ohne Zündschnur, die wie ein Dorn die Außenhülle eines Panzers durchdringen und gleichzeitig umstehende Soldaten mit Splittern töten konnte. Es wurde in einen großen Container geworfen, in dem sich viele andere Bomben befanden. Die Streuwirkung war groß und auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Bombe ihr Ziel trifft, war groß.

„Ich würde es nicht herumwerfen“, warnt Plainer – „und ich würde schon gar nicht mit einem Hammer darauf schlagen.“ Das hat niemand vor. Der Sprengstoff bildet im Laufe der Jahrzehnte Kristalle und ist dadurch „reibungsempfindlich“. Er kennt „Waffenverrückte“, die in ihrer Freizeit nicht nur nach alten Militärgeräten suchen, sondern diese auch mit nach Hause nehmen, in einen Schraubstock spannen und aufsägen. Fahrlässigkeit verursacht die meisten Unfälle.

Kriegsereignisse akribisch rekonstruiert

Doch wie entdecken Kampfmittelräumbeamte Bomben, wenn die Suche schwieriger ist als auf dem ehemaligen sowjetischen Testgelände? Die Arbeit sei detektivisch, erklärt Plainer; Es liegt umfangreiches Aktenmaterial vor, mit dem sich das Kriegsgeschehen in Österreich bis 1945 detailliert rekonstruieren lässt. „Wir wissen genau, an welchem Tag welcher alliierte Angriff auf welches Ziel stattfand. Wie viele Flugzeuge flogen, welche Bombe sie an Bord hatten, wer der Pilot war, welche Zünder an den Bomben waren.“ Alles wurde in Ladelisten und Einsatzaufträgen vermerkt und kann nun in digitalisierten Archiven eingesehen werden.

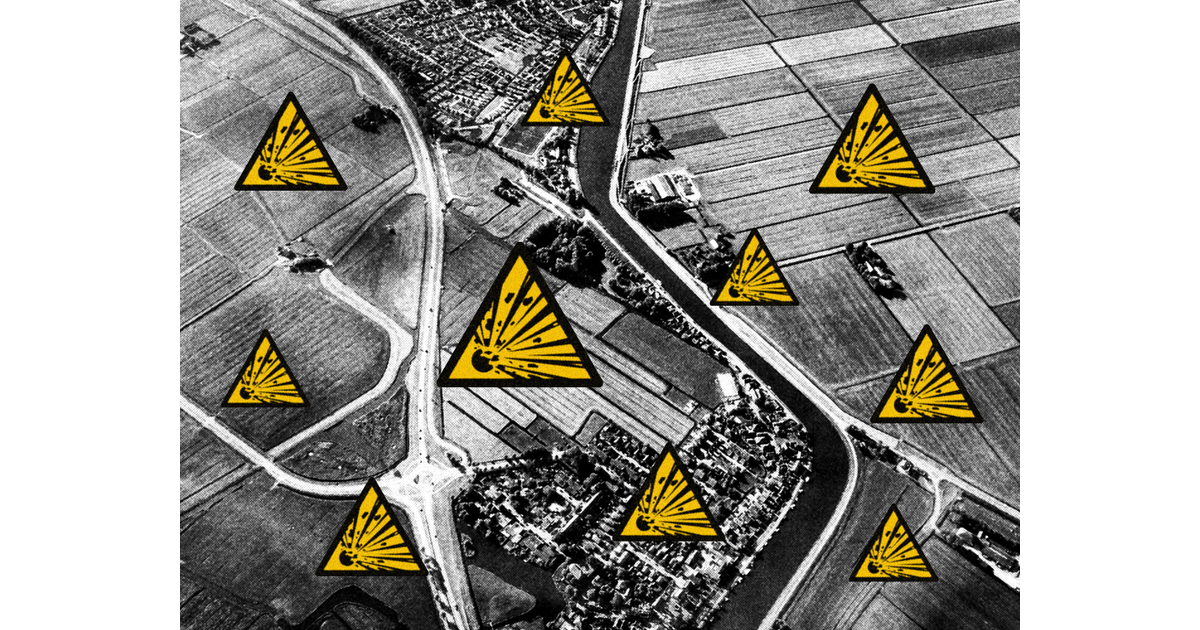

Das Wichtigste aber sind die unzähligen Fotos, die die Briten vor und nach jedem Angriff aus großer Höhe mit einer Weitwinkelkamera aufgenommen haben und auf denen sich die Bombeneinschläge nun genau verfolgen lassen. Die Bilder waren einst streng geheim. Heute können Sie sie in einem digitalen Archiv kaufen. Auf den historischen Bildern sind einzelne Personen zu erkennen. Und nicht explodierte Bomben: „Wenn eine 250-Kilo-Bombe aus 4.000 Metern Höhe abgeworfen wird, sieht man einen kleinen Einschlagskrater“, sagt Plainer und zeigt auf eine Stelle auf einem Aufklärungsfoto, das in den Kriegsjahren im Bereich des Ölhafens Lobau aufgenommen wurde. „Das könnte eine nicht explodierte Bombe sein.“ Dies ist nur bei guter Bodensicht und im freien Feld sichtbar. In dicht bebauten Stadtgebieten können nicht explodierte Bomben nicht entdeckt werden.

„Pazifistisch wie das Buch“

Den Rest erledigt Google Earth: Der Einschlagskrater von damals kann nun genau geortet werden und die Sondierungen könnten beginnen, wenn ein Befehl vorliegt.

Doch wie können Spezialfirmen Blindgänger wie Artillerie-, Panzer- und nicht explodierte Handgranaten orten? Auch historische Recherchen kommen hier zum Einsatz. Kirchenchroniken und Tagebücher halten fest, welche Schlachten wann und wo stattfanden. Darüber hinaus wurden die Kriegsereignisse in Österreich von Historikern aufgearbeitet und dokumentiert. All dies wurde in benutzerfreundliche Tabellen übersetzt, die Munitionsjäger bei ihrer Detektivarbeit nutzen können.

Es ist kaum zu glauben, dass Plainer ein distanziertes Verhältnis zu Waffen hat, wie er gegenüber der WZ betonte. Kriegsbegeisterte Männer wollen mit ihm oft über Panzertypen fachsimpeln. „Das interessiert mich nicht“, sagt Plainer. „Ich bin ein Pazifist im wahrsten Sinne des Wortes.“

[ad_2]